心は未熟で「あり続けることができる」ということ

朝、散歩を習慣づけている。

運動不足になりがちなこともあるし、朝一番近所の神社、いわゆる氏神さんにお詣りして、何も考えずに手を合わせることで、自分の濁りやおごりをリセットしたい気持ちがあって、いつからか朝のルーティンになった。コロナ禍の在宅勤務が多くなってからかも知れない。

いつもは徒歩5分の神社に行き、管理されているおじいちゃんが箒をかけているので挨拶し、ただ2礼2拍手して向かい1礼して帰る。

なのだが、その日はなんとなく「少し遠いけど、仲のいい宮司が守っている神宮にも行こう」と歩き始めた。

徒歩5分の神社はあまり街中感がないのだが、神宮は駅により近いこともあり、通勤の大群や人の群れに当たることがあり、それがあまり好みではないので毎日の散歩コースには少し足が遠のくのだ。

その神宮の中で不定期開催される(今は緊急事態でお休みだが)屋台に、ずっと気になりながら勇気が出ずに、1年越しでやっと足を踏み入れたのが昨年の夏。

きっとタイミングや時期に「自分ではコントロールのしようがない調整」が入っていたのかも知れない。

またたく間にそこはかけがえのない場所だということがわかり、まもなくして「1日店長」もやらせていただけた。かけがえのない思い出になった。

そんな神宮に久々に朝の時間帯に参拝に行き(なおいちいち補記が面倒だが、私は特定の信仰は持たない。単に心地良いからこうしているだけだ)、宮司に心で挨拶し、参拝し(伊勢神宮直系なので、2拍手ではなく、4拍手)、帰路についた。

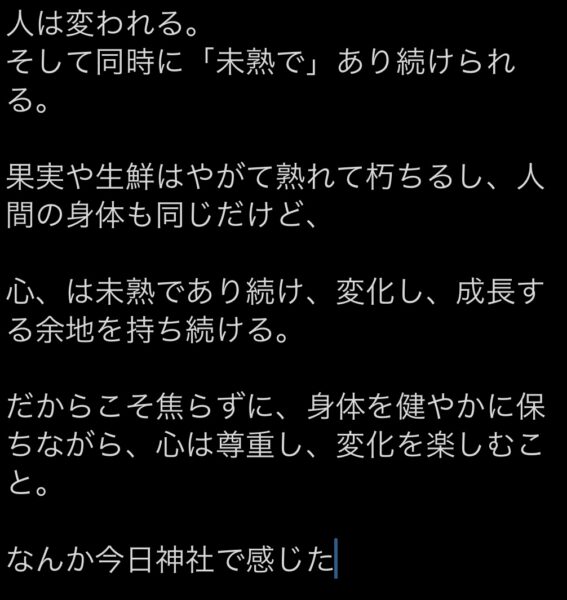

その帰路で、下記の言葉が大げさではなく「そのまま降りてきた」のだった。慌てることもなく、復唱するように、自分の言葉でなぞるように、スマートフォンでメモを取った。その画像のほうが「書き、込めた」感覚が伝わるのではないか?と思い、ここにそのままキャプチャー画像を載せておく。

おそらく素の自分であれば(まぁ若干の、いやそこそこのロマンチストであるとは自覚しながらも)、「ちょっと何を偉そうに」と聞き流していた言葉だったかも知れないが、引き寄せられるように友人が宮司の神宮に足が向いたということは、この言葉を綴るためにそうなったのかもしれない、と合点が行った。

身体は熟れて老いていく。それは全ての生物においてそうで、生鮮食品や果実や、人間よりも寿命の短い動物はもっと短いサイクルでその生涯を終える。

終えるからこその美しさがあるし、熟れて腐る前の崇高な甘みも味わいもあるだろう(スガシカオもそう歌っていたね)。

人間もいつか老いて、朽ち果てて、灰になる。

だが、身体としての生命を終えるまで、人間は本当に儚く未熟で、小さくもろく、取るに足らない存在なんだな、とも言える。

料理ができようが、広大な土地と家を構えようが、何千何万の雇用を生み出そうが、もちろん社会性や貢献、他人の人生を照らす寄与に敬意はもちながら

「所詮は一生未熟」であるということ。

つまり「いつまでも心は成長し続けられる、内面は磨き続けられる」ということだと思った。

しかも「ピカピカの鏡面仕上げ」が正義ではなく、「その人なりの凸凹やささくれが、反射しあって結晶のように乱反射して、唯一無二の光を放つ」ところがまたいいところだと思う。

どうせ、あなたも私も「未熟」である。

であれば、心ばかりはかっこつけても着飾っても、もう仕方ないんだと思う。

寝癖で膨張した髪の毛と、目やにもこすらない眼でぼんやりキーボードを叩きながら、今日もまた心を開いて生きようと思った。

※扉の男性の写真は、2013年にパリの街のカフェテラスで撮影したもの。知らない人。

カッコつけて立っているように見えるけど、その時様子を2−3分見た感じ、めちゃくちゃ尻に敷かれた奥様の機嫌を損ねて、店の外で待っている様子だった。

なのにこの渋さ。人間らしさが美しいなと思いだして載せてみた